- レンジはどれくらいがいいの?

- 何を基準にレンジを決めるの?

- レンジ・トラップ本数・トラップ値幅の関係性が難しい!

こんなお悩みを解決する記事になっています。

なぜなら、私のトラリピ設定は2020年のコロナショックでもロスカットせずに乗り切ることができており、その設定を紹介する記事になっているからです。

記事の前半では、各通貨ペアの過去最高値と過去最安値を踏まえて現実的なレンジについて解説します。

記事の後半では私のトラリピ設定のレンジ・トラップ本数・トラップ値幅を解説しています。

この記事を読み終えることで、世界的な金融危機でも耐久可能なトラリピ設定できるようになります。

各通貨ペアの過去最高値と過去最安値

まずは、各通貨ペアの過去最高値と過去最安値を表形式にまとめてみました。

| 通貨ペア | 過去最安値 | 過去最高値 |

| USD/JPY | 75.57円(2011年10月) | 160.36円(1990年4月) |

| EUR/JPY | 88.87円(2000年10月) | 188.22円(1990年5月) |

| EUR/USD | 0.8225ドル(2000年10月) | 1.6037ドル(2008年7月) |

| AUD/JPY | 55.05円(2008年10月) | 123.70円(1990年8月) |

| AUD/USD | 0.4775ドル(2001円4月) | 1.4885ドル(1973年12月) |

| NZD/JPY | 41.94ドル(2000年10月) | 97.78ドル(2007年7月) |

| NZD/USD | 0.39ドル(2000年10月) | 1.49ドル(1973年10月) |

| CAD/JPY | 58.24円(1995年4月) | 356.48円(1971年3月) |

共通して2000年10月に最安値を記録していることが分かります。

この数値は参考にしてよさそうですが、黄色マーカーのデータは古すぎて参考にしていい数値なのかどうか怪しいです。

怪しいとする根拠をCAD/JPYを例に解説します。

こちらは2020年を基準に過去20年間のCAD/JPYのチャートです。

だいたい70円~120円の範囲を行ったり来たりしています。

青と赤の帯は私のトラリピ設定のレンジです。

ほぼレンジの中に納まっていることが分かります。

一方で、こちらは1971年1月~1987年9月までのCAD/JPYのチャートです。

私のトラリピ設定のレンジを大幅に外れています。

2020年を基準とした過去20年間のチャートと比べると、明らかに非現実的なチャートを形成していることが分かります。

次のケースそれぞれに対して10本のトラップを仕掛けるとします。

- 過去最安値(約58円)と過去最高値(約356円)がカバーできる範囲に仕掛ける

- 過去20年間の最安値(約70円)と最高値(約120円)がカバーできる範囲に仕掛ける

1はトラップ範囲が広いのでレンジを外れるリスクは低いですが、トラップ間隔も広いので注文が成立しずらくなります。

「じゃあ、その分トラップ本数を増やせばいいじゃん!」と思う方もいるかもしれませんが、この考えは大間違いです。

トラップ本数を増やせば、それに比例して証拠金が必要になるので、莫大な資金を用意する必要があります。

2はトラップ範囲が狭いのでレンジを外れるリスクは高いですが、トラップ間隔が狭いので注文が成立しやすいです。

「レンジを外れるリスクは高い」としましたが、そもそも直近20年間と比べて非現実的なチャートを形成している期間をレンジの範囲に含めることがはたして良いかというと、答えはNOです。

レンジを外れることを極端に恐れてレンジを広くし過ぎた設定にしてしまうと、その設定自体がリスク(利確チャンスが減る設定)になってしまいます。

現実的なレンジ

では、何を基準にレンジを決めればよいのでしょうか?

「私はお金がたくさんあるから、過去最安値と過去最高値がカバーできるレンジにして、トラップをたくさん仕掛ける!」

これは全然間違ってません。

資金に相当余裕のある方はこのような戦法を取るのもアリです。

リーマンショックやコロナショックを目安にする

私のように一般的な収入・資産の方についてはリーマンショックやコロナショックの荒れ相場を踏まえたレンジを1つの目安にするとよいと思います。

因みに、リーマンショックは2008年9月15日に起こった金融危機で、「100年に1度の金融危機」と言われています。

コロナショックでは、2020年3月以降に株や為替荒れ相場が始まりました。

この、リーマンショックとコロナショックの荒れ相場を基準にレンジを設定すれば、よほどの事が起きない限りレンジを外れるといったリスクは回避できそうです。

リーマンショック前のチャートも目安にする

リーマンショック以降のチャートでレンジを設定すると若干幅の狭いレンジになってしまうので、私は各通貨ペアの過去15年~20年のチャートを見て、広めのレンジで設定しています。

例えば、上の図はリーマンショックが起こる少し前の2008年5月からのUSD/JPYチャートです。

このチャートを見ると75円~125円の間で推移しています。

この期間を基準にハーフアンドハーフで設定すると、中央値は100円となり、売りポジションと買いポジションはそれぞれ25円の幅になります。

上の図は20年前までに遡ったUSD/JPYチャートです。

このチャートを見ると75円~135円の間を推移しています。

この期間を基準にハーフアンドハーフで設定すると、中央値は105円となり、売りポジションと買いポジションはそれぞれ30円の幅になるので、よりレンジが広いため低リスクです。

最初にレンジを狭く設定しておいて、為替の動きに合わせてレンジを流動的に変更出来ればよいのですが、トラリピを設定した後にポジションを保有してしまうと、レンジの変更は非常に面倒くさいです。(保有しているポジションを含み損を抱えたまま決済する必要がある等)

そのため、私のトラリピ設定はリスクを抑えるため広いレンジで設定しています。

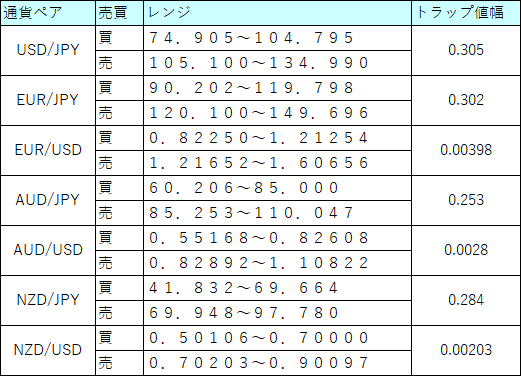

各通貨ペアのレンジとトラップ値幅の公開

上記の表に私のトラリピ設定のレンジ・トラップ値幅をまとめてみました。トラップ本数は買も売も99本です。

CAD/JPYだけは、リピート回数の成績が良かったので、買だけトラップを増やした(99本→198本)ため以下の通りとなってます。

ハーフアンドハーフでレンジを設定する方法

ハーフアンドハーフでレンジ設定する方法をGBP/JPYを例に詳しく解説します。

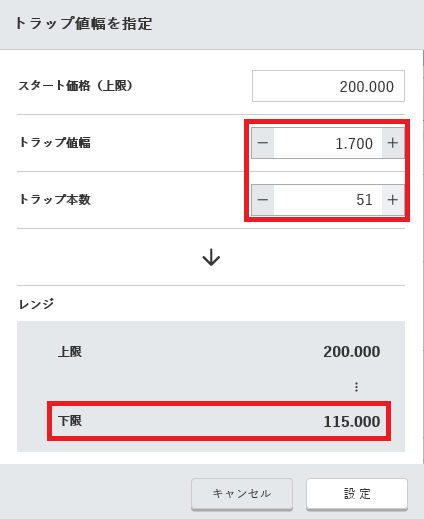

注文する通貨ペアの中央値を決める

GBP/JPYの過去最安値と過去最高値をカバーできる範囲をレンジとする場合、過去最安値は約115円で、過去最高値は約285円です。

中央値は、

285-115=170(上限と下限の差を求める)

170÷2=85(差を半分に割る)

115+85(または285-85)=200(下限に差の半分を加える、または、上限から差の半分を差し引く)

この200が中央値です。

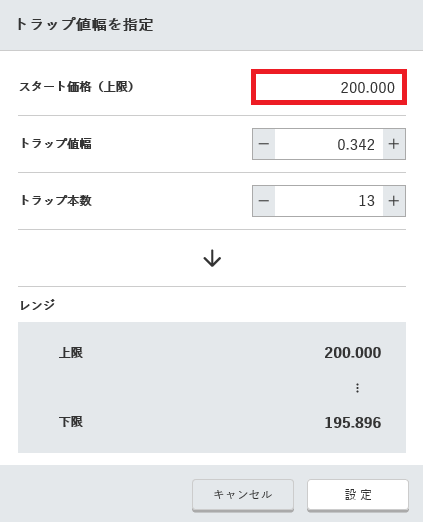

中央値をスタート価格に指定

中央値をスタート価格に指定します。

買いポジションから指定する場合はスタート価格(上限)に、売りポジションから指定する場合はスタート価格(下限)に中央値を指定します。

トラップ値幅とトラップ本数で下限/上限を微調整

トラップ値幅とトラップ本数を変更して買いポジションの場合はレンジの下限を、売りポジションの場合はレンジの上限を指定します。

買いポジションの場合、トラップ値幅とトラップ本数を減らすと下限が上昇し、増やすと下限が下降します。

売りポジションの場合は減らすと上限が下降し、増やすと上限が上昇します。

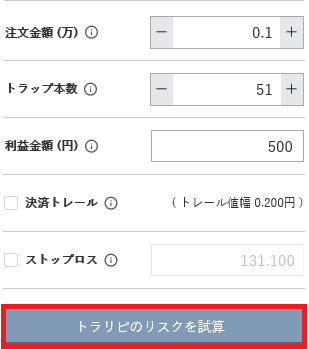

なお、トラップ本数に比例して証拠金も多く必要になるので注意してください。

必要となる証拠金は注文画面の「トラリピのリスクを試算」で確認できます。

また、トラップ本数は1回の注文で99本までしか指定できません。

100本以上のトラップを仕掛けたい場合は、50本ずつに分けて設定するなど工夫が必要です。

2020年9月21日にUSD/JPYの設定を見直そうとしたところ、1回の注文で100本のトラップが指定できました。

いつの間にか「1回の注文でトラップ本数99本まで」の制限が無くなっていました。

逆のポジションを設定

手順2と逆のポジションを注文します。

売りポジションであれば、スタート価格(下限)は『スタート価格(上限)+トラップ値幅』にします。

買いポジションであれば、スタート価格(上限)は『スタート価格(下限)-トラップ値幅』にします。

買いポジションと売りポジションのスタート価格を同じにしてしまうと、両建て(買いと売りの両方のポジションを持ってしまう)になってしまうので注意しましょう。

トラップ値幅とトラップ本数は手順3と同じ値を指定します。

まとめ

まとめ

- レンジは広すぎても狭すぎてもダメ

- レンジは直近20年のチャートを見て判断

- トラップ本数が多いと証拠金もたくさん必要

ハーフアンドハーフでレンジを決める場合、レンジが広すぎるとトラップ間隔も広くなって注文が成立しづらくなります。

レンジが狭すぎるとレンジを外れるリスクが高くなります。

レンジは広すぎず・狭すぎずで設定したほうが良いです。

広すぎず・狭すぎずの基準は直近20年間のチャートから最高値と最安値が無難だと思います。

用意できる資金に応じてトラップ本数を決めないといけません。

注文前にリスクを試算する機能を使ってチェックするのも必須です。