- 公費併用レセプトの一部負担金が間違っていたので返戻になった!

- 公費併用のレセプト記載要領が知りたい!

こんなお悩みを解決する記事になっています。

私が医療事務に従事していた時、レセプト一部負担金の不備によって返戻となった事がありました。

理由は「一部負担金が10円単位で書かれてないから」

レセコンからレセプトを出力して提出していたので、最初はレセコンの不具合かと思いました。

ところが、色々調べてみると一概にレセコンの不具合とは言い切れない状況であることが分かりました。

この記事では、私が経験したレセプト一部負担金の不備で返戻となった「高額療養&高齢者&公費併用」のケースについて紹介します。

高額療養の限度額によって端数処理が変わる

結論:高齢者で高額療養の限度額が定額の場合は、公費一部負担金は10円単位で記録が必要です。

どうやら、高齢者に関しては高額療養の限度額によって、レセプトに記載する公費一部負担金の端数処理が変わるようです。

<70歳以上の高額療養費自己負担限度額>

| 対象者 | 自己負担限度額(月月) | |

| 世帯単位(入院・外来) | 個人単位(外来) | |

| 現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% | |

| 現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% | |

| 現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% | |

| 一般 | 57,600円 | 18,000円 |

| 低所得者Ⅱ | 24,600円 | 8,000円 |

| 低所得者Ⅰ | 15,000円 | 8,000円 |

ポイントは「高額療養の限度額が定額かどうか?」です。

私が医療事務に携わっていた当時、ある都道府県の審査機関(国民健康保険団体連合会)に確認したところ下記のような回答をもらいました。

高齢者で高額療養の限度額が10円単位の場合は地公費一部負担金も10円単位

現役並み所得者は1円単位

現役並み所得者の場合、上記の表にある通り高額療養の限度額は%計算なので変動します。

また、窓口で支払う医療費は1円単位となります。

審査機関の回答によると、次の条件を満たす場合は公費一部負担金欄は1円単位で記載が必要です。

現役並み所得者で高額療養に達する

現役並み所得者以外は10円単位

現役並み所得者以外は限度額が固定で、窓口で支払う医療費は10円単位となります。

審査機関の回答によると、次の条件を満たす場合は公費一部負担金欄は10円単位で記載が必要です。

現役並み所得者以外で高額療養に達する

国保と社保ではルールが違う

同じケースで社保の場合はどうなのか気になったので、社会保険診療報酬支払基金に問い合わせたところ下記のような回答をもらいました。

1円単位でも10円単位でも、どちらでも問題ない

医療事務あるあるなのですが、国保連合会と支払基金で見解が異なっていました。

高齢者(70歳以上)で社会保険を持っている方は稀なので社保のレセについてはどうでもよかったのですが。。。

国の公費負担医療に関しては記載要領がある

審査機関によって見解が異なっている点が腑に落ちなかったので、レセプト記載要領を細かく調べてみました。

表現が非常に複雑なのですが、国の公費負担医療に関しては四捨五入のルールがレセプト記載要領に明記されていました。

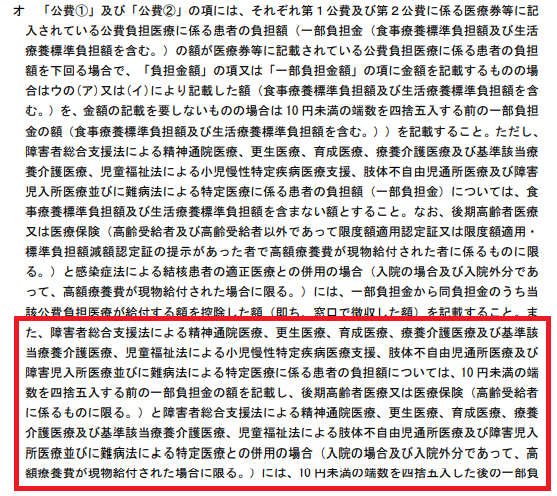

国公費の端数処理

赤枠部分に一部の国公費に関する端数処理のルールが記載されているので要約します。

以下の公費負担医療を併用している場合の公費一部負担金は、高齢者以外であれば1円単位で、高齢者であれば10円単位。

- 21自立支援

- 15更生医療

- 16育成医療

- 52小児慢性

- 54難病医療

前期高齢者独自のルール

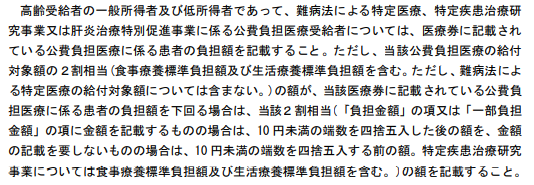

前期高齢者独自の記載要領もあります。

この部分を要約します。

前期高齢者(一般所得者または低所得者)で以下の公費を併用している場合の公費一部負担金は、高額療養の限度額に達したら10円単位で、達しなかったら1円単位。

- 54難病医療

- 51特定疾患

- 38肝炎

レセプト記載要領に書かれている内容は解釈が難しいですが、このようなルールとなっています。

レセプト記載要領では地方単独公費に触れられてない

結論:地方単独公費のレセプト一部負担金の四捨五入ルールは分かりません。

記載要領では地方単独公費に触れられてない

記載要領には、地方単独公費に関して明記されてません。

恐らく、都道府県や自治体によって地方単独公費の種類や制度はバラバラなので、統一したルールが無いからだと思います。

つまり「これが正解」といった具体的なルールが無い状況なのではないかと推測します。

そのため、私の問い合わせに対する回答が国保連合会と支払基金で異なっていたのかなぁと今さらながら思いました。

地方単独公費と解釈できる箇所はある

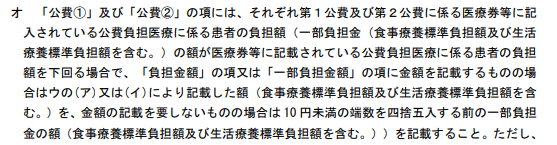

レセプト請求が可能な地方単独公費であれば、「公費①」または「公費②」の欄に一部負担金を記載することになります。

この部分が「地方単独公費」と解釈できそうなので要約します。

公費の受給者証に記載されている限度額よりも患者の自己負担額が下回る場合で、

- 金額を記載するものの場合:ウの(ア)又は(イ)により記載した額→支払いを受けた額→10円単位

- 金額の記載を要しないものの場合:1円単位

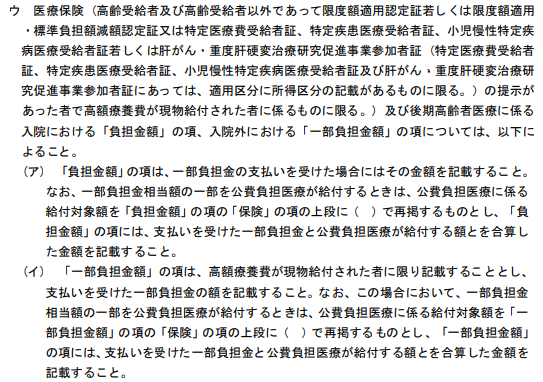

「金額を記載するもの」「金額の記載を要しないもの」の違いは、記載要領のウの(ア)及びウの(イ)を見ると分かります。

この部分を要約して表にまとめました。

| 入院 | 外来 | |||

| 高額療養限度額超え | 高額療養限度額未満 | 高額療養限度額超え | 高額療養限度額未満 | |

| 後期高齢 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |

| 前期高齢 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |

| 一般 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 |

※「必要」は「金額を記載するもの」、「不要」は「金額の記載を要しないもの」

これらの情報をまとめると、地方単独公費のレセプト一部負担金について、記載要領から読み取れる四捨五入は次のルールであると解釈できます。

- 「金額を記載するもの」→10円単位

- 「金額の記載を要しないもの」→1円単位

まとめ

地方単独公費のレセプト一部負担金を1円単位で書くのか10円単位で書くのかについて、私が問い合わせた国保連合会の回答は、高額療養の限度額に合わせるという結果でした。

審査機関の回答

- 高額療養の限度額が10円単位であれば地方単独公費の一部負担金も10円単位

- 高額療養の限度額が1円単位であれば地方単独公費の一部負担金も1円単位

一方で、レセプト記載要領から読み取ったルールだと、10円単位/1円単位の違いは「負担金額」「一部負担金額」に記載が必要かどうかで分かれるようです。

記載要領から解釈

- 「負担金額」「一部負担金額」に記載が必要な場合は地方単独公費の一部負担金は10円単位

- 「負担金額」「一部負担金額」に記載が不要な場合は地方単独公費の一部負担金は1円単位

どちらが正しいのかについては、はっきりとした資料が見当たらなかったので分かりません。

このような曖昧な状況なので、一概にレセコンの不具合という結論で片付けるのはいかがなものか、というのが私の見解です。

レセコンメーカーに不具合として伝えるのは間違っている気がするので、審査機関からの回答をそのまま伝えてシステム改修してもらうのが最善策だと思います。