- 新型コロナが怖くてかかりつけの医療機関に行くのに抵抗がある。

- オンラインで診察してくれないの?

こんなお悩みを解決する記事になってます。

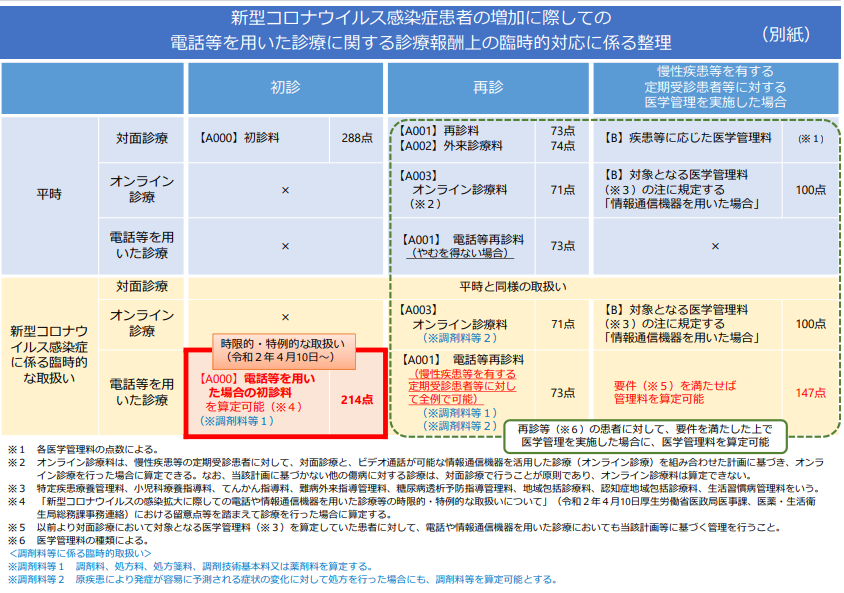

国は新型コロナ感染拡大防止のため、医療制度を時限的かつ特例的に変更しています。

その中でも、電話による受診を促すようなルールを設けているのが特徴的です。

医療機関にとっては収入減につながる可能性のあるルールなので、かかりつけ医から制度の説明を受けたことのある方は少ないかもしれません。

この記事では、電話による受診についての臨時的特例制度の内容と、この制度を利用した場合の医療費について解説します。

初診から電話での受診が可能に

初めての受診(初診)は、医師による対面の診察が大原則です。

厚労省の資料でも、この原則について触れられています。

新型コロナの感染拡大を受けて、例外的に初診から電話での受診が可能になりました。

<厚労省の令和2年4月10日の事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)より抜粋>

電話の初診はハードルが高い

初診を電話でお願いする場合、様々な制約があります。

そのうちの一部を紹介します。

- 医者は電話で診療するのに適してない症状やリスクを患者に細かく説明

- 患者は保険証の写しをFAXやメールで受診先に送る

- 向精神薬の処方は禁止

医師と患者双方にとって面倒くさい手続きが必要なので、あまりお勧めしません。

受診予定の医療機関に、初診から電話での受診が可能か確認しましょう。

再診は電話で

再診については対面による診察の原則はありません。

「電話再診」と言われるものがあるくらいなので、積極的に活用しましょう。

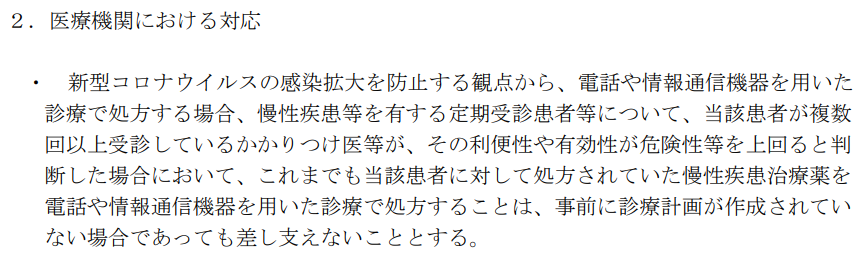

新型コロナの感染拡大防止の観点から、慢性疾患を抱える患者に対して電話による診察&処方せん交付が認められてます。

<厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」より抜粋>

電話での診察の医療費

新型コロナ感染拡大防止に伴う電話での診察の場合、従来と比べて医療費が変わります。

医療費が安くなるケースと高くなるケースがあるので、それぞれのケースについて紹介します。

医学管理料が安くなるケース

慢性疾患を抱える方がクリニックを受診する場合、月の最初の来院で「特定疾患療養管理料」を支払います。

この「特定疾患療養管理料」の金額が変わります。

<厚労省の令和2年4月10日の事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)より抜粋>

「特定疾患療養管理料」はクリニックだと225点です。(成人の自己負担は680円)

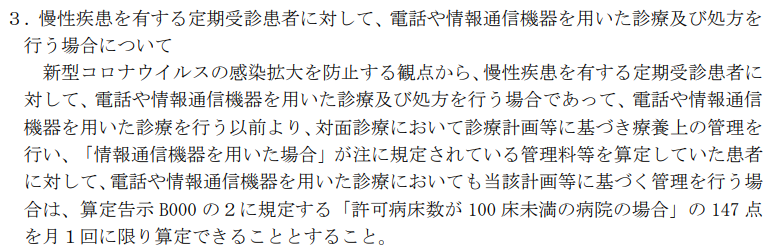

新型コロナの特例で、電話再診でも「特定疾患療養管理料」を患者から徴収可能になりました。

この場合の「特定疾患療養管理料」は147点です。(成人の自己負担は440円)

厚労省の事務連絡を見ると、「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を・・・とあります。

この部分だけ見ると「病院の場合」と勘違いしそうですが、クリニックにも適用される特例ルールです。

クリニックで受診していた方が、電話による受診に切り替えると、「特定疾患療養管理料」の自己負担が240円安くなります。

精神疾患も特例管理料の対象

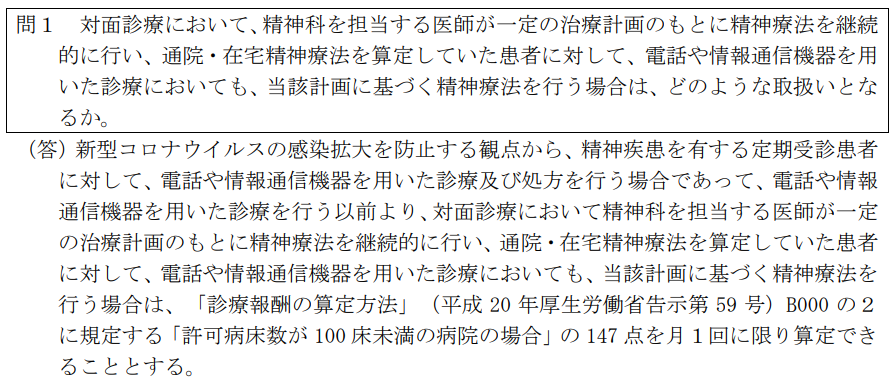

定期的に精神科に通院している方も、上記の「特定疾患療養管理料」の特例制度が適用されます。

<厚労省の令和2年4月22日の事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)より抜粋>

精神科で受診した場合、診察時間によりますが「通院精神療法」として330点又は400点を支払います。(成人の自己負担は990円又は1200円)

電話による受診に切り替えると、電話再診の73点と特例の特定疾患療養管理料147点の計220点で済みます。(成人の自己負担は660円)

電話による診察のほうが330円又は540円負担が軽くなります。

医療費が高くなるケース

慢性疾患を抱える方で、元々オンラインで受診していた場合、オンライン診療料の71点と医学管理料100点を支払っていました。(成人の自己負担は510円)

新型コロナの特例に該当すると、電話再診の73点と特例の「特定疾患療養管理料」の147点を支払うことになります。(成人の自己負担は660円)

この場合は150円の負担増となってしまいます。

電話での診察の処方箋

電話で診察してもらったら、どうやって処方せんを薬局に持って行って薬をもらえばいいの?

と疑問に思う方は多いと思います。

電話を使った診察でも、きちんと薬は受け取れるので安心してください。

薬を受け取るまでの流れ

- 希望する薬局を受診先に伝える

- 医療機関はFAXなどで患者が希望する薬局に処方せんを送る

- 薬局から患者へ薬を郵送

院内処方の医療機関の場合は、医療機関から患者へ薬を郵送することになります。

郵送に掛かる費用は医療機関や薬局に確認しましょう。

まとめ

新型コロナの感染拡大に伴う臨時措置なので、医療制度は日々状況が変わります。

過去に前例がないくらい、厚労省から事務連絡が頻繁に発表されています。

医療事務の知識が乏しいと、患者さんからの問い合わせに正確な回答ができないので、こまめに情報収集しましょう。

厚労省の事務連絡や疑義解釈は、診療報酬支払基金のHPにまとめて掲載されているのでご覧ください。

レセコンや電子カルテの対応が追い付いてない可能性も高いので、医療事務に携わる人の臨機応変な対応がいつも以上に求められています。

普段と比べて医療費が変わるケースがあるので、なるべく患者さんの負担が軽くなるような対応を心がけましょう。